現(xiàn)代中國(guó)畫

中國(guó)畫又名國(guó)畫,是現(xiàn)代人為區(qū)別于西洋畫而對(duì)中國(guó)傳統(tǒng)繪畫的泛稱。它包括水墨畫、墨筆畫、 彩墨畫、工筆重彩畫、白描畫等。現(xiàn)代中國(guó)畫是在近百年來(lái)引入西方美術(shù)潮流的文化環(huán)境中發(fā)展的,出現(xiàn)了諸多派別、主張和新的探索,名家輩出,在畫壇上占有重要的位置。

三個(gè)畫家聚落區(qū) 19世紀(jì)末以來(lái),上海、北京、廣州成為中國(guó)政治、文化的主要凝聚地,加上三地商業(yè)發(fā)達(dá),便于對(duì)內(nèi)對(duì)外交流,因而集中了大批文化人。尤其在20世紀(jì)50年代以前,中國(guó)畫家主要云集于這 3個(gè)地區(qū),形成了以上海為中心的江浙畫家群、以北京為中心的北方畫家群和以廣州為中心的南方畫家群。江浙畫家群人數(shù)最多,著名畫家有任頤、虛谷、蒲華、吳昌碩(海派四杰)、黃賓虹、顧麟士、王震、吳徵、呂鳳子、劉海粟、潘天壽、馮超然、吳湖帆、賀天健、王個(gè)□、豐子愷、陳之佛、朱屺瞻、來(lái)楚生、張大千、張書□、傅抱石、吳□之、錢松□、汪亞塵、陸儼少、唐云等。先后有藝觀、白社、上海中國(guó)畫會(huì)、百川書畫會(huì)等中國(guó)畫社團(tuán)活躍于上海、杭州、南京等城市,上海美術(shù)專科學(xué)校、新華藝術(shù)專科學(xué)校、杭州藝術(shù)專科學(xué)校和南京中央大學(xué)藝術(shù)系均設(shè)有中國(guó)畫專業(yè),廣傳中國(guó)畫藝。北方畫家群主要云集京津兩地,著名畫家有齊白石、陳師曾、金城、周肇祥、陳半丁、姚華、蕭□、蕭□泉、王夢(mèng)白、溥心□、胡佩衡、湯滌(后居上海)、于非□、秦仲文、徐燕蓀、吳鏡汀、劉奎齡、劉子久、陳少梅、邱石冥、汪慎生、王雪濤、李苦禪、葉淺予、趙望云、蔣兆和、李可染等。在20~40年代,以金城、周肇祥為首的中國(guó)畫學(xué)研究會(huì)及其后繼者創(chuàng)辦的湖社,聚集了一批以研究和維護(hù)傳統(tǒng)繪畫為宗旨的畫家,造成了相當(dāng)?shù)挠绊憽D戏疆嫾胰海òㄏ愀邸⑽錆h),著名畫家有高劍父、高奇峰、陳樹(shù)人、何香凝、趙少昂、黃少?gòu)?qiáng)、方人定、黎雄才、關(guān)山月、楊善深(以上均為嶺南畫派畫家)、黃般若、黃君璧、丁衍庸、盧振寰、張振鐸等。嶺南畫派最早倡導(dǎo)革新中國(guó)畫,有很大影響。有的畫家先后歷經(jīng)南、北幾個(gè)地區(qū),如徐悲鴻、林風(fēng)眠等。抗日戰(zhàn)爭(zhēng)期間,南北畫家多轉(zhuǎn)移到重慶,抗戰(zhàn)勝利后又大多回到了3個(gè)聚落區(qū)。這3個(gè)聚落區(qū)的中國(guó)畫家,有許多創(chuàng)辦學(xué)校或在學(xué)校任教,或者以傳統(tǒng)方式課徒授藝,亦有許多編輯雜志刊物,或籌辦展覽會(huì),進(jìn)行對(duì)外交流,為傳播與發(fā)展中國(guó)畫作出了貢獻(xiàn)。

中華人民共和國(guó)建立后,畫家聚落格局逐漸產(chǎn)生了變化。有一些畫家如張大千、溥心□、黃君璧、丁衍庸、趙少昂、楊善深等,定居于臺(tái)灣、香港及海外異國(guó)。西安、沈陽(yáng)、重慶乃至各省市都相繼建立或擴(kuò)建了美術(shù)院系,新的一代中國(guó)畫家遍及全國(guó)各地,三中心漸成多中心,畫家隊(duì)伍空前擴(kuò)大。傳統(tǒng)型中國(guó)畫 現(xiàn)代中國(guó)畫家中,有許多是維護(hù)或堅(jiān)持傳統(tǒng)繪畫的基本模式,不接受西方繪畫影響的。他們之中又分為兩支:一支以模仿、傳承前人技巧、風(fēng)范為基本原則;另一支在充分繼承傳統(tǒng)的同時(shí)力圖變革出新,但他們的革新主要限于建樹(shù)自己的獨(dú)特風(fēng)格,或給作品注入一定的新內(nèi)容,而不是動(dòng)搖和改造傳統(tǒng)模式。前一支的貢獻(xiàn)在于保存與傳授傳統(tǒng)技巧;后一支的貢獻(xiàn)則在于發(fā)展傳統(tǒng),使傳統(tǒng)繪畫更加完滿,以及創(chuàng)造自己的藝術(shù)個(gè)性。前者以金城、顧麟士等為代表,后者以齊白石、黃賓虹、潘天壽等為代表。

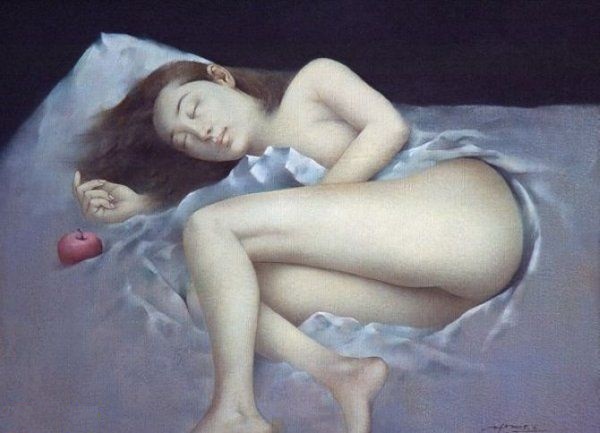

齊白石從民間雕花藝匠成為中國(guó)畫的大師,歷經(jīng)晚清、民國(guó)和中華人民共和國(guó),他熔文人畫與民間藝術(shù)、詩(shī)、 書、 印、畫修養(yǎng)與農(nóng)民氣質(zhì)于一爐,在作品中表達(dá)出中國(guó)人的審美理想。黃賓虹作為現(xiàn)代山水畫的巨匠,將深厚的傳統(tǒng)修養(yǎng)、學(xué)識(shí)與對(duì)祖國(guó)山河的摯愛(ài),化作渾厚華滋的筆墨風(fēng)彩,盡管人們對(duì)他的藝術(shù)有曲高和寡之嘆,卻不能不承認(rèn)他創(chuàng)造了這個(gè)時(shí)代最高的藝術(shù)美之一。潘天壽的成就主要在花鳥(niǎo)畫方面,他的氣質(zhì)中有農(nóng)民的樸厚,他的學(xué)養(yǎng)卻完全是文人的。他融南北宗于一,突破明清以來(lái)花鳥(niǎo)畫清麗柔美的風(fēng)范,創(chuàng)造了奇險(xiǎn)雄勁的風(fēng)格。傅抱石、溥心□、于非□、賀天健、吳湖帆、李苦禪、黃君璧等,也都以各自不同的風(fēng)貌豐富了傳統(tǒng)繪畫,作出了自己的貢獻(xiàn)。這些畫家的作品雖然和現(xiàn)代思潮、現(xiàn)代審美理想保持著不同程度的距離,但他們表現(xiàn)了深厚的民族文化意識(shí),也不同程度地滲透了現(xiàn)代人的情感心理。齊白石的真率與剛健,黃賓虹的深沉與熱烈,潘天壽的雄渾與骨力,傅抱石的恣縱與情致,都是與現(xiàn)代精神相通的,都在一定意義上突破了傳統(tǒng)文人畫的思想情感范疇。

傳統(tǒng)型中國(guó)畫在形式與表現(xiàn)上主要依靠對(duì)古典繪畫尤其對(duì)文人畫的繼承借鑒和寫生觀察。它賴以存生的基礎(chǔ)首先是傳統(tǒng)筆墨功力。博采各家,遍臨名作,融匯貫通而又獨(dú)出心裁,就有成功的可能。現(xiàn)代畫家由于生活在廣富收藏、 印刷業(yè)、 博物事業(yè)初具規(guī)模的大都市里,有更多的機(jī)會(huì)接觸歷代著名作品;而交通的發(fā)達(dá),又為他們提供了行萬(wàn)里路和展覽觀摩的方便。近現(xiàn)代社會(huì)生活結(jié)構(gòu)迫使畫家們將作品作為商品出售,大大改變了既往畫以自?shī)实男再|(zhì)。這些特點(diǎn),都對(duì)傳統(tǒng)型畫家的創(chuàng)作有深刻影響,因此,他們的藝術(shù)道路和古代藝術(shù)家也明顯地拉開(kāi)了距離。隨著中國(guó)對(duì)外交流的不斷擴(kuò)大和現(xiàn)代生活節(jié)奏的變異,以靜觀自然、品味筆墨意趣為特色的傳統(tǒng)型繪畫愈益顯出了與新的審美需求的差距,如何給它以新的生命活力,是現(xiàn)代中國(guó)畫家面臨的重大課題。

融和型中國(guó)畫 清末民初、尤其是五·四運(yùn)動(dòng)以來(lái),西方美術(shù)思潮、論著、美術(shù)教育和美術(shù)作品被大量引入。伴隨著文化上反對(duì)封建主義的革命運(yùn)動(dòng),提出了“美術(shù)革命”的口號(hào)。大批青年美術(shù)家留學(xué)日本與歐美,借鑒西方美術(shù)以改革中國(guó)繪畫的呼聲與實(shí)踐成為潮流。蔡元培、康有為、陳獨(dú)秀、魯迅和畫家徐悲鴻、林風(fēng)眠、高劍父、劉海粟等,都倡導(dǎo)西方古典寫實(shí)美術(shù)或近代美術(shù)與傳統(tǒng)繪畫的融和。幾十年來(lái),融和型中國(guó)畫成為主潮,毋寧說(shuō),這是中國(guó)人民欲將古老的文明推向現(xiàn)代文明的愿望和奮斗在美術(shù)領(lǐng)域的表現(xiàn)之一。

以高劍父、高奇峰和陳樹(shù)人為創(chuàng)始人的嶺南畫派,提倡折衷中外,融合古今的繪畫。他們多曾留學(xué)日本,研究西方及日本近代美術(shù),強(qiáng)調(diào)寫生、取材于現(xiàn)實(shí)、教育性和融會(huì)中外畫法──如光色、縱深感等。尤其在山水、花鳥(niǎo)和走獸題材的創(chuàng)作中,他們把居廉的沒(méi)骨畫法、撞水撞粉畫法和橫山大觀、田中賴璋等日本畫家的畫法糅合為一,努力創(chuàng)造一種奔放雄勁而又富于時(shí)代感的美。嶺南畫派雖然云集了廣東的一批中國(guó)畫革新者,并不是一個(gè)以描繪地方風(fēng)情或景色為指歸的地域性畫派。他們以創(chuàng)造新國(guó)畫為己任的大膽探索雖不成熟,但卻造成了思想上的顯著影響。

受嶺南畫派創(chuàng)始人高劍父、高奇峰和近代思想家康有為的啟示而步入中國(guó)畫壇的徐悲鴻,將歐洲寫實(shí)畫法與傳統(tǒng)技巧結(jié)合在一起,把維妙維肖的造型和憂國(guó)憂民、密切關(guān)注現(xiàn)代生活的藝術(shù)思想引入中國(guó)畫創(chuàng)作和教學(xué)。他的學(xué)派和同路者遍于各地,成為20世紀(jì)50~70年代中國(guó)寫實(shí)繪畫的骨干。徐悲鴻學(xué)派對(duì)中國(guó)畫的改革,大大提高了中國(guó)畫描繪人與自然的能力,而其融形似與墨趣為一的風(fēng)格,也增強(qiáng)了中國(guó)畫的豐富性。

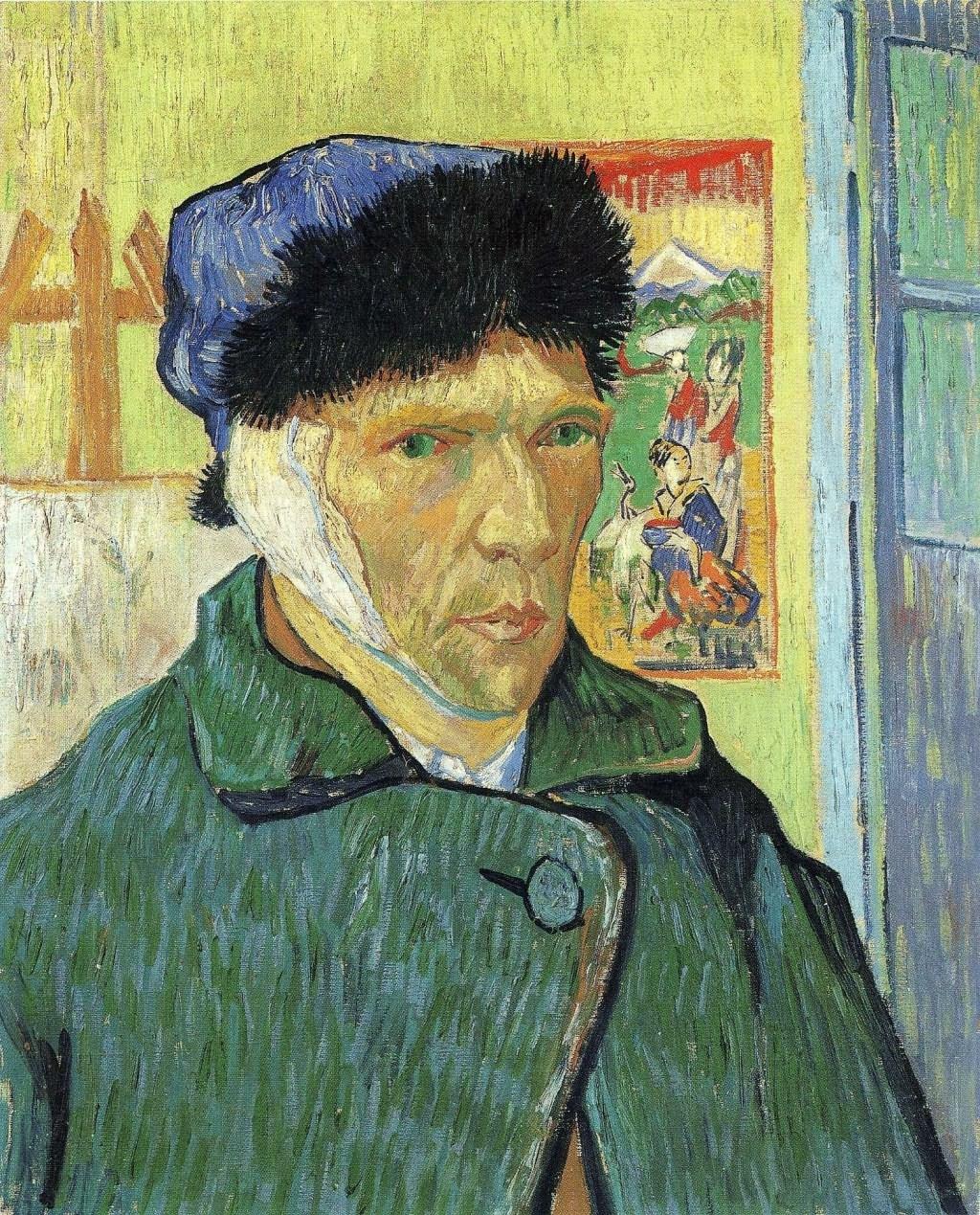

林風(fēng)眠以調(diào)和中西、創(chuàng)造新的繪畫藝術(shù)為畢生奮斗的目標(biāo)。他繼承傳統(tǒng)繪畫重視意境的特色,汲取民間美術(shù)剛健有力的素質(zhì),又引入西方近現(xiàn)代繪畫強(qiáng)調(diào)感性直觀與形式創(chuàng)造的因素,形成了自己獨(dú)特的風(fēng)格。他在注重色彩與光的表現(xiàn)力,加強(qiáng)線的力量與速度,深入表現(xiàn)心理意蘊(yùn),從整體上突破與超越傳統(tǒng)繪畫模式等方面,都獲得了巨大的成功。在20世紀(jì)以來(lái)融和型的革新探索中,林風(fēng)眠的藝術(shù)成就,是最值得注目的。

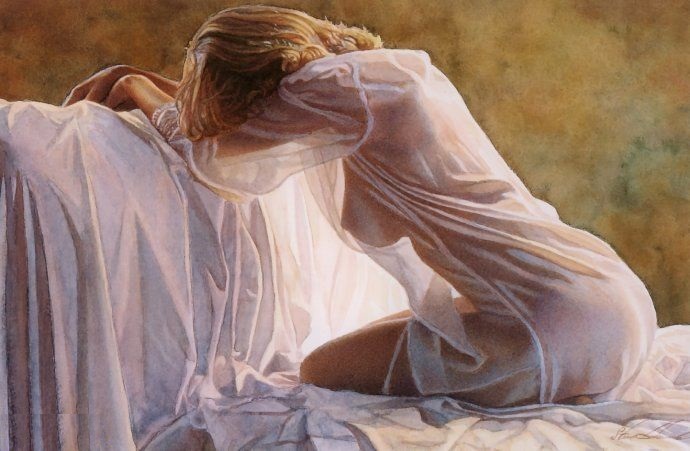

融和中西有廣闊的可能性與選擇性,可以融和成多種類型、形態(tài)與風(fēng)貌。如陳之佛融東、西洋的裝飾性色彩于工筆花鳥(niǎo)而不露痕跡;張大千晚年的潑彩畫法,借鑒西方抽象表現(xiàn)主義的某些因素而不改變畫面的傳統(tǒng)風(fēng)神;李可染吸取西畫寫生法與寫實(shí)觀念卻不減弱傳統(tǒng)筆墨的作用;吳冠中用中國(guó)畫的材料工具、西方現(xiàn)代藝術(shù)的形式、色調(diào)觀念與方法表現(xiàn)傳統(tǒng)的詩(shī)情、境界等,都各有千秋。在80年代走向成熟的中年畫家乃至剛剛跨入畫壇的青年畫家,在融和中西方面更是進(jìn)行了多樣的嘗試與探索。緊緊把握住時(shí)代的脈搏,深刻地理解與學(xué)習(xí)傳統(tǒng),是這一潮流的普遍特色。

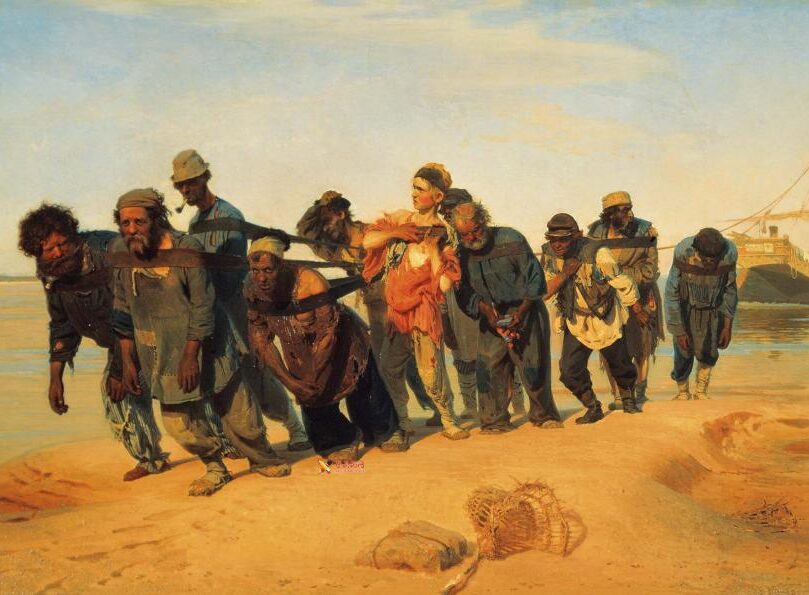

從走向十字街頭到描繪工農(nóng)兵 中國(guó)畫自元代以降,漸漸封閉在士大夫和貴族的天地里,極少描繪下層勞動(dòng)者與繁雜的社會(huì)生活,也不把下層社會(huì)人作為欣賞的主體,文人畫成了貴族化的藝術(shù)。中華民國(guó)時(shí)期,伴隨著政治、經(jīng)濟(jì)和文化領(lǐng)域的民主革命運(yùn)動(dòng)和啟蒙思想、馬克思主義思想的傳播,美術(shù)家們也提出了“民眾的藝術(shù)”、“走向十字街頭”和“大眾化”的口號(hào),中國(guó)畫在題材內(nèi)容和形式表現(xiàn)上都與此相應(yīng),逐漸產(chǎn)生了深刻的變化。在清末民初,用傳統(tǒng)繪畫手法描繪城市世俗生活和中外新鮮見(jiàn)聞的是著名畫家吳友如。他利用石印畫報(bào)作為他的通俗作品的傳播手段,造成了廣泛的影響。五四運(yùn)動(dòng)前,著名國(guó)畫家陳師曾畫了《北京風(fēng)俗圖》冊(cè)頁(yè),用半寫意半漫畫的筆法描繪了北京街頭的人力車、潑水夫、算命者、磨刀者、掏糞夫、□嘛僧、老西兒等。20年代末30年代初,嶺南畫家黃少?gòu)?qiáng)、方人定亦以走向十字街頭為旨,以同情的態(tài)度描繪城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的悲慘生活景象。北方的趙望云則到冀南、塞上等地作農(nóng)村寫生,以農(nóng)民的痛苦生活作為畫材,并在天津《大公報(bào)》上連載,引起了廣泛的社會(huì)反響。他不理睬“不遵師道”、“不法古人”、“任意涂抹”的指責(zé),“舍去所有的師承、學(xué)校,一本自己創(chuàng)造的真精神”、“改變舊有的畫風(fēng)……用‘誠(chéng)信之愛(ài)’,以喚醒群眾的勢(shì)力(王森然《群眾畫家趙望云》,《大公報(bào)》)”。馮玉祥為他的大量寫生配了詩(shī),老舍、郭沫若等都著文加以肯定,把它視為一場(chǎng)藝術(shù)上的革命。抗戰(zhàn)期間,國(guó)畫家沈逸千出入烽火戰(zhàn)場(chǎng)作戰(zhàn)地寫生,身居敵占區(qū)的蔣兆和創(chuàng)作了《流民圖》,在四川大后方的一些畫家如關(guān)山月等,也到西北地區(qū)寫生……。他們緊踏著時(shí)代的腳步,把中國(guó)畫擴(kuò)展到新的領(lǐng)域,使高雅、超逸的傳統(tǒng)繪畫走出逃避人生斗爭(zhēng)的象牙之塔。

中華人民共和國(guó)建立后,中國(guó)畫開(kāi)始普遍描繪現(xiàn)實(shí)生活,涌現(xiàn)了一批新的人物畫家,如石魯、黃胄、李斛、方增先、楊之光、劉文西、程十發(fā)、王盛烈、周思聰?shù)取W呦蚴纸诸^變成了描繪工農(nóng)兵、歌頌工農(nóng)兵,即便山水花鳥(niǎo)畫也聯(lián)系現(xiàn)實(shí)社會(huì)內(nèi)容,強(qiáng)調(diào)思想性與教育意義。

70年代末80年代以來(lái),中國(guó)畫畫家漸漸總結(jié)歷史經(jīng)驗(yàn),重新思考繪畫與現(xiàn)實(shí)的關(guān)系,涌現(xiàn)了一大批敢于創(chuàng)造又鉆研傳統(tǒng)的中青年畫家,中國(guó)畫壇呈現(xiàn)一片新氣象。

中國(guó)畫革新的論爭(zhēng) 中華民國(guó)以來(lái),圍繞中國(guó)畫革新與發(fā)展問(wèn)題,不斷有各種理論主張的探索與論爭(zhēng),出現(xiàn)了許多有益的理論思想成果,產(chǎn)生了深刻的影響。 在20~30年代,參與探討中國(guó)畫發(fā)展的重要人物有康有為、高劍父、高奇峰、 陳獨(dú)秀、劉海粟、徐悲鴻、林風(fēng)眠、林紓、金城、陳師曾、鄭午昌等。康有為在他的《萬(wàn)木草堂藏畫目》序言中對(duì)清代繪畫的因循守舊發(fā)動(dòng)了猛烈的攻擊。他提出“以復(fù)古為革新”、“合中西而為畫學(xué)新紀(jì)元”的主張,提倡宋代院畫傳統(tǒng),批評(píng)元明清文人寫意傳統(tǒng),號(hào)召借鑒西方寫實(shí)繪畫。陳獨(dú)秀、呂□在《新青年》上發(fā)表以《美術(shù)革命》為題的通信,激烈抨擊清代畫家王□和模古風(fēng),也提出借鑒西方寫實(shí)繪畫的觀點(diǎn)。徐悲鴻在《中國(guó)畫改良論》中提出“古法之佳者守之,垂絕者繼之,不佳者改之,未足者增之,西方畫之可采入者融之”的原則。他說(shuō)的西方畫之“可采入者”,是西方寫實(shí)主義繪畫。在中國(guó)畫教學(xué)中要不要學(xué)習(xí)西方素描的問(wèn)題上,徐悲鴻及其學(xué)派與反對(duì)者進(jìn)行了長(zhǎng)期的論戰(zhàn)。劉海粟的基本看法是“發(fā)展東方固有的美術(shù),研究西方藝術(shù)的精英”,不過(guò)他對(duì)西方美術(shù)的借鑒,強(qiáng)調(diào)的不是寫實(shí)主義,乃是以抒寫心靈為宗旨的表現(xiàn)主義藝術(shù)。高奇峰在20年代曾針對(duì)國(guó)畫界對(duì)嶺南畫派的批評(píng),發(fā)表了《畫學(xué)不是一件死物》的講演,說(shuō)繪畫“是一件有生命能變化的東西”,認(rèn)為中國(guó)畫畫家也應(yīng)當(dāng)學(xué)習(xí)“解剖學(xué)、色素學(xué)、光學(xué)、哲學(xué)、自然學(xué)、古代的六法”。林風(fēng)眠對(duì)中國(guó)畫發(fā)表過(guò)很多意見(jiàn),其基本主張是“調(diào)和中西藝術(shù),創(chuàng)造時(shí)代藝術(shù)”,認(rèn)為中西繪畫各有長(zhǎng)短,如中國(guó)畫的抒情性勝于西方機(jī)械描繪的作品,而西方近代繪畫又比中國(guó)畫講求形式和獨(dú)創(chuàng)性。中國(guó)畫應(yīng)當(dāng)從因襲中沖出來(lái),從中西融和尋找一條新路(參見(jiàn)《藝術(shù)叢論》,正中書局,1936年版)。陳師曾在五·四運(yùn)動(dòng)后不久發(fā)表了《文人畫的價(jià)值》,對(duì)傳統(tǒng)文人畫的

特質(zhì)和意義作了肯定性的分析與回答。林紓是一位古文學(xué)家,兼善山水畫。五·四運(yùn)動(dòng)中反對(duì)白話文,而后又反對(duì)借鑒西畫,號(hào)召畫家鄙棄“外洋新學(xué)”,唯以“古意為宗”(參見(jiàn)《春覺(jué)齋論畫》)。金城對(duì)革新理論與實(shí)踐都采取否定態(tài)度,“宣圣明訓(xùn),不率不忘,衍由舊章”(參見(jiàn)《畫學(xué)講義》)是他的基本主張。

40年代,藝術(shù)界集中于抗戰(zhàn)的宣傳,版畫、宣傳畫和漫畫空前發(fā)展,中國(guó)畫相對(duì)處于沉滯時(shí)期,論爭(zhēng)亦復(fù)暫停。40年代晚期,主持北平藝術(shù)專科學(xué)校的徐悲鴻堅(jiān)持以素描作為中國(guó)畫造型的基礎(chǔ),曾引起一些堅(jiān)持以臨摹、書法作教學(xué)基礎(chǔ)的教師的反對(duì),并招致一場(chǎng)論爭(zhēng)與風(fēng)波,雙方各不讓步。

50年代以來(lái),圍繞要不要以及怎樣借鑒西方繪畫、怎樣看待筆墨技巧、怎樣看待各種新國(guó)畫等問(wèn)題,都有過(guò)爭(zhēng)論,從總的看是堅(jiān)持革新的觀點(diǎn)漸漸得到承認(rèn),而堅(jiān)持傳統(tǒng)道路、技巧和方法的意見(jiàn)總是給革新者以補(bǔ)充,使他們更冷靜地研究與繼承傳統(tǒng)。進(jìn)入80年代以來(lái),中

國(guó)畫如何適應(yīng)開(kāi)放的環(huán)境和急劇變化的現(xiàn)代審美需求,成為更加迫切的問(wèn)題,新一代理論家和中國(guó)畫家以空前廣闊的視野和大膽的實(shí)踐,把革新中國(guó)畫的探索推向了一個(gè)新層次。對(duì)傳統(tǒng)文化和近百年美術(shù)進(jìn)行嚴(yán)肅的反思,對(duì)當(dāng)代實(shí)踐作出有理論深度的回答,對(duì)未來(lái)前景作出有說(shuō)服力的預(yù)測(cè),已成為中國(guó)畫論爭(zhēng)的新課題。